刘刚/文

本来没有圣人

(相关资料图)

(相关资料图)

达摩来中土,与梁武帝相见。一见面,梁武帝就问:“如何是圣谛第一义”?达摩说:“廓然无圣”。

梁武帝听了,很不爽,他想,我将你迎来,就是把你当圣人,我以圣人迎你,你以圣人回我,这叫礼。哪知这厮,居然说出没有圣人,没有圣人,我迎你做甚。于是,又问“对朕者谁”?意思是,如果没有圣人,那么立在我跟前的又是什么人?

梁武帝这样提醒达摩,不料,达摩的回答更加让他匪夷所思:“我不认识!”这厮居然连自己都不认识了,梁武帝顿时凉了半截,他不知道在佛法中认识自己找到自我才能成佛。所以,他接着问:我做了那么多的佛事,总该有些功德吧?哪知达摩一听,大喝一声:“无功德”。梁武帝不知道,帝王学的功德,放在宇宙学的因果里究竟算什么。

达摩走了,从南朝到北朝,从江南到河南去了。临行前,他说梁武帝的功德是不值一提的“人天小果”,是难有善终的“有漏之因”,《隋书·五行志》里有一首诗,其中两句“不意昭阳殿,忽作单于宫”,似乎就说破了这“有漏之因”。有后世史家注“侯景作乱,遂居昭阳殿”,梁武帝被活活饿死。

达摩“只履西归”前,还留下一偈。而梁武帝则种了帝王学的因,结了饿死鬼的果,何如达摩播种自我?两人话不投机,各奔东西,一别之后,自证因果。

达摩是外来和尚,没给梁武帝念经就走了,跑去北朝,跑到河南嵩山,找了一个山洞,面壁十年,悟出“二入”:一是“理入”,一是“行入”。开了知与行的法门。

以柏拉图为代表的西方人,把人对客观世界认识的局限性,比作在洞穴中观看外部世界的投影,无论如何也看不到世界的真相,也就与真理无缘了。而达摩的修行,却偏要找一个山洞,把自己同外部世界隔离,同样求真理,东西方路径有所不同,一是客观的路径,从外部世界求真理,一是主观的路径,要“反求诸己”。

“反求诸己”,就是回到内在,向自我寻求。而向自我寻求最好的方式,莫过于面对个体,达摩称之为“壁观”,把个体同世界隔离,使之从社会关系的总和中独立,如此,就没有什么比洞穴更合适,在相对屏蔽中凸显个体,在个体的开显中,“认识你自己”。

达摩嵩山“壁观”,修出正果,在“二入四行论”里指出:“入”道有二:理入和行入。他强调“壁观”的重要性,因为“壁观”必须是一种纯粹的个体行为和独立的自我认识,而其它方式,则难免于“文教”。

梁武帝的圣人观,从根本上来说,还是帝王以“文教”治国平天下的一部分。故不仅与达摩“理入”不同,“行入”也迥异。

达摩“行入”,表现为“四行”:报怨行,随缘行,无所求行,称法行。要从自身找“行”的根源,知此根源,便能随缘,无所求于人,成为法人,举止法行,而明自性,而见佛性。达摩论是精神方面的修行,还有身体方面的修行,即《易筋经》。

禅宗法门,文有《二入四行论》,武有《易筋经》。禅宗的江湖,“二入”是文人的江湖。武侠的江湖,则奉行《易筋经》,以之为武功最上乘。

达摩来到中国,不为帝王所用,修行了50年,还是被人称作“壁观婆罗门”,留着印度禅的本色,自隐无名,只带了几名中国弟子一起修行。当时,佛法流行,佛教遍天下,可无论南梁还是北魏,都没请他做国师,看来禅宗与佛教确有不同。

佛曰“不立文字,教外别传”,这八个字,把“宗教”分开了。“宗”是禅宗,“教”是佛教,禅宗在佛教以外“别”有传授,“别”在于,非传教也,而是传心。“以心传心”,可以“不立文字”。

传教不能“不立文字”,因为传教是组织化和社会化行为,要用文字来统一人思想,规范人行为,用来普度众生。

所以,佛、法、僧三宝缺一不可,而传心则是个体行为,是内在性的,无须以组织化的方式来规范,亦无须以社会化的方式来普及,个体之间,可以“不立文字”,用心领神会来相通。

因为传心是用来印证自我而非普度众生的,通过文字,既不能认识自我,也不能印证自我,所以,传心还须“不立文字”。达摩“壁观”,也很容易使我们联想到庄子的“坐忘”,所以,禅宗那一套,究竟是从印度来的,在中国相遇了老庄,还是中国人用老庄的思想对佛教作了改良?

开启本来面目

魏晋时期,玄学兴起,和尚谈老庄是时尚。佛教因之而玄学化,由此产生了玄学和尚。故中国禅宗虽奉达摩为祖师,实则自有来路。

达摩北渡后,梁武帝听说江南有位傅大士,便去请来相见,傅大士去见梁武帝,帝又看不懂了,问“是僧耶”?士以手指冠,又问“是道耶”?士以手指履,“是俗耶”?士以手指袖衣。看来,他是头戴道冠,身穿僧衣,脚著儒履,以道、佛、儒三位一体的姿态,来宣示三教合一。道在头上,那是思想,儒在脚下,那是立场,佛在中国,要以道家为思想儒家为立场。

傅大士的禅,自证自悟,与达摩无关,也没从佛教源头寻一法脉归宗,这就使他很难在宗教的意义上成佛作祖。

达摩来中土,带来印度文化固有的宗教精神,应了外来的和尚会念经。傅大士在中国生长,骨子里本来就缺了些宗教性的钙质,加以文化政治化和政治文化化加速了很有限的那么一点宗教精神的流失,若不向西天取经或传个法衣承个谱系什么的,还真的难以自立,这就是为什么禅宗明明是别开生面于中土,却偏要皈依印度,不但奉达摩为初祖,还要回到迦叶拈花微笑,以此为禅宗开头。

不过,傅大士虽未受佛门印可,却被王权认可。他向“国主救世菩萨”——梁武帝上了一道奏折,条陈上、中、下三善,求“受持”曰:“其上善,以虚怀为本,不著为宗,无相为因,涅槃为果;其中善,以治身为本,治国为宗,天上人间,果报安乐;其下善,以护养众生,胜残去杀,吾令百姓俱禀六斋。”他这样说“善”,其实,还是往三教合一上说,将佛教信仰纳入帝王学里,使现实政治转化为来世因果了,因而被梁武帝认可。

论禅法,傅大士确实高明,他兴佛法,立禅门,起话头,示真理,开机锋,成公案……且看他偈诗:有物先天地,无形本寂寥。能为万物主,不逐四时凋。一看就知,这还是《老子》定的调,之所以将它提起,是因为它提供了禅宗的一个来路。

他的第二偈,就已独特,诗风一转,从玄言诗转向禅诗,尝试着解开了语言的笼头,脱去了常识的束缚,用活蹦乱跳的悖论来写诗,把诗写得怪里怪气,诗曰:空手把锄头,步行骑水牛,人从桥上过,桥流水不流。这四句,只有“人从桥上过”一句,是用正常语言写的,其他三句,都是“反”着写的,破了世象和常识,但其思想的根柢,还是在老子那里。老子说“反者,道之动也”。他写的,恰恰就是“反诗”,所有文体中,唯有诗自由度最高,可第一个这么写的人,看来就是这位傅大士了,其诗“倒行逆施”,乃诗意之禅式。

我们看后来的南禅,虽奉达摩为祖师,却不怎么提倡坐禅,更不主张什么壁观,因此,再也没人去面壁九年,祖师仅留神话,都跑到傅大士的禅风中去了。最明显的一个例子,是马祖道一的觉悟。起先,马祖也像达摩那样坐禅,被神话引导着,日复一日的坐下去,坐得“形如槁木,心若死灰”,也不知佛在哪里。南岳怀让见了,便来启发他,拿起一块砖头就磨了起来,马祖问:磨砖作甚?曰:作镜。又问:磨砖岂能成镜?反问:坐禅焉能成佛?马祖一听,顿悟,放下坐禅,转向即心是佛去了。

禅宗公案里,虽然类似的故事还有不少,看似傅大士成了南禅宗风的风头,引领了南禅一脉的风流,但认祖归宗,还必须是达摩,因为唯有认祖达摩,才能从源流上追溯到如来佛。

据说,达摩传法慧可,留有一偈云:吾本来兹土,传法救迷情;一花开五叶,结果自然成。这偈,慧能说是祖师达摩做的,几经传达,才由他本人于一百多年以后揭示,期间还有五位祖师,何以均未提起?

这就难免令人起疑了,更何况《祖堂集》和《景德传灯录》等,都是宋人作的,其时,离慧能已远,距达摩更远。

离达摩最近的,是唐朝的敦煌写本《坛经》。

胡适认为《坛经》非出自慧能本人,系弟子神会等人所为,敦煌写本中,提到慧能言及“先代五祖传衣付法”时,授达摩颂曰:吾来大唐国,传教救迷情,一花开五叶,结果自然成。有人据此便认为,神会是唐人,已不知达摩来历,故曰“吾来大唐国”,留下了造假痕迹。

不过,我们却认为,故意造假倒未必,只是在禅宗思维里,也有神话意识与历史意识的交错。从历史上来看,它当然是错的,可用神话来看呢?它就有合理性了。唐本来就是个传奇流行的时代,“只履西归”即为传奇,无论南朝北朝,管他是隋是唐,人在传奇中是可以穿越的,在宗教里同样可以。传教人传的不是历史,而是传奇,他们只受信仰的驱使,不受历史的束缚,达摩于南北朝时,已然来过一回东土,到了大唐时代,让他再来一次又何妨?第一次是历史,有时间、地点、人物可据,第二次便是传奇,以“只履西归”为前提,接着演绎。

传说,达摩病寂,葬于熊耳山,起塔定林寺。其时,魏使宋云从西域归,不知其寂,过葱岭时,遇之,见其赤脚,手提只履,两人还交谈了一番,便各自离去。

回京后,宋云言“只履西归”事,众人不信,故魏帝派人往熊耳山验证,打开棺木,果然不见尸体,惟余只履,人皆以为神迹。为了传教,耶稣可以复活,达摩又何妨“只履西归”?传奇比历史更接近宗教的本质,所以,没有必要将传奇还原于历史。

但禅宗一脉,也有人很不以为然,北宋法演禅师《示道诗》云:祖师遗下一只履,千古万古播人耳。空自肩担跣足行,何曾踏着自家底。如此以神迹传教,是把禅宗佛教化了,是以群众化的“播人耳”取代个体性的自我印证,以一副“肩担跣足”的外在行头,代替看不见摸不着的对于心性的内在追求,对此,法演表示反对,以一句“何曾踏着自家底”,居然把达摩祖师爷的神迹都否了。

法演《示道诗》的关键词,异于佛教的“众生”二字,而是“自家底”三字,禅宗就用这三字打底子,不是面向群众,而是面对自我,以之立定自我的根底,成为一名真正的个体——佛。

做真正的个体,必须从社会关系的总和中解放自己,冲决家庭、民族、国家网罗,挣脱等级与阶级束缚,回到个体生命之初,回归生命本质自我,这也就是“踏着自家底”——出世了。

然而追求自我,如何能普渡众生呢?这就要坚信,唯有个体性,才具有人类性,唯有真正的个体,才能普度众生。

禅宗从人的社会关系的总和中解脱自我,使自身独立成为个体。而佛教的普度众生,便是以佛性为人类性,所以说,将“宗教”二字合起来,那就意味着“解放自我才能解放全人类”。

神会传教,没有“踏着自家底”,还要借助于达摩神迹,这在法演看来,便是不入禅流。但神迹,能发动群众,能感化君主,能产生广而告之的世俗化的影响,故自神会南禅北伐,达摩说的“一花开五叶”,就出现了两个版本,围绕不同版本众说纷纷。

两者,一为南北朝版本,“一花”指达摩,“五叶”分别是慧可、僧璨、道信、弘忍、慧能;另一是大唐版本,一花还是达摩:“吾来大唐国”。“五叶”则为五宗,分别是临济宗、曹洞宗、沩仰宗、云门宗、法眼宗。其中,承上启下,便是六祖慧能。慧能上承五祖,得其所传,宗风一转,下启五宗,开创了中国禅宗。

达摩带来的是印度禅——“壁观婆罗门”,神秀的诗偈中就有印度禅的影响,其偈云:身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,莫使惹尘埃。这是从正面说的,道理都对,他一说出来,我们就理所当然的接受了,因为他说的话,有一种常识性的正确。

从“时时勤拂拭”里,我们不仅能看到达摩面壁的影子,还能听到《论语》里那语重心长的“学而时习之”的余音,由此看来,神秀思维修是“壁观婆罗门”加《论语》式儒家法门。

而慧能则不同,他是“反”着说的,其说法,非《论语》式的,而是《老子》式的。《老子》说“反者道之动”,到了慧能,他灵机一动,就顿悟了,一下抓住,变成“反者禅之始”。“反”,就是破,要破俗见,破常识,破语言障,破思维壁……总之,不破不立,故曰“破字当头,立在其中矣”。

慧能一上来,就当头一棒,破了神秀的思维,其诗偈曰:菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃?诗偈之前两句,是破,反有为无,破色入空,从否定下手,对身心两方面,否定又否定。后两句是立,立什么?立“本来”。何谓“本来”?或曰为人之初的赤子,如《老子》所谓“能婴孩乎”,或曰回到如来佛祖的初心,在未有佛教之前,如来佛信的什么教?在未有佛经之前,如来佛读的什么经?他只能读他自己的本心,信他自身的“本来”。

还有一个更深刻的“本来”,那就是自我。我们每人,都有一个我,那是由父母而来的自然的我。光有这个我,还不够,我之中还有一个我,那是一个更加深刻的我,我们每个人都应该把它找出来,寻找是发现,同时也是创造,我们除了拥有一个出生的我,还必须从我自身发现自我,或者说是创造自我,那是我的“本来”。

从玄觉到宿觉

禅宗,是个寻求自我的思想者群落,在走向自我的思想者行列里,在“直指人心,见性成佛”的思想者的哲学王国里,还有一位永嘉大师,法号玄觉。这“玄觉”,就颇有以玄学入佛法而得以自觉的意味,它留有了中国禅宗从庄子来往佛门去的那一脉痕迹。

《景德传灯录》言玄觉初见六祖,口未开,便绕师三匝,振锡而立。六祖问:夫沙门者,具三千威仪,八万细行,大德自何方来而不顾?玄觉说:生死事大,无常迅速。六祖问:何不体取无生,了无速乎?玄觉说:体即无生,了本无速。六祖听了,便印可道:如是!如是!玄觉受印可,礼毕就走。祖问:返太速乎?玄觉说:本自非动,岂有速耶?祖问:谁知非动?玄觉说:仁者自生分别!祖说:汝甚得无生之意。玄觉反问:无生岂有意耶?祖又问:无意谁当分别?玄觉说:分别亦非意。祖说:善哉!善哉!少留一宿。

这就是禅宗里有名的一段公案,“一宿觉”也。

两个思想者对话,一问一答,你来我往,在思想源头上,更接近庄子,其形式,亦似庄子与惠施之辨。老禅善诱,一步步,将思想引向高处,如春风接引,似明月高照,后学精进,步步紧跟,行至高处,且欲更上一层,自达于真理之巅,而独坐大雄峰也。不意此老禅,瞻之在前,忽焉在后,玄觉到处,他已在那里等候。

所谓“一宿觉”者,非因留住一宿,顿悟之谓也。玄觉知性上的悟,于求得六祖印可前,便已达成。然后生可畏,其觉悟,如宝剑出炉,虽然锋利,但还带有一股咄咄逼人的火气,而“一宿觉”,就是让如火烈烈的知性稍微冷却一下,退退火,收敛生命的剑气化作一缕清风荡漾,收住思想的锋芒如水自流一任山高水长。

玄觉从江南到岭南,从楠溪到曹溪,从瓯海到粤海,六祖为他开了无生、无意、无别的“众妙法门”,使“玄之又玄”的微妙“玄觉”,到此顿悟而成“宿觉”。苏轼诗云:“归来且看一宿觉”,一看,便将那非时间性的永恒之“玄”,看成了时间性的“一宿”,将那高深莫测无从下手的“幽玄”,看成当下可以把握的“住宿”。

这便是玄与禅的不同,玄如“手挥五弦,目送归鸿”,两眼紧盯着无尽天空里那“归鸿”,运思于形而上——玄觉,而禅将玄远之思从天尽头——“无”处拉下来,放在当下“一宿”。

唐诗里,别有玄佛一味,白居易诗云:“梵部经十二,玄书字五千”,便趋于中国禅了,从“玄觉”到“宿觉”,两觉集于一身,反映了中国思想从六朝到唐朝的变化。“玄觉”还留着六朝人玄远之思的尾巴,而“宿觉”则是唐人“明心见性”顿悟于当下,已从关于自我的思辨转向针对自我的行动了。玄觉当机立断,还真有股子只争朝夕的劲头,虽求证于六祖,然其先师,实为傅大士,故其所作《证道歌》,非由六祖《坛经》而来,乃从傅大士《心王铭》作。

(作者近著《文化的江山》1-8卷,中信出版社)

检察官担任法治副校长有了“指挥棒”

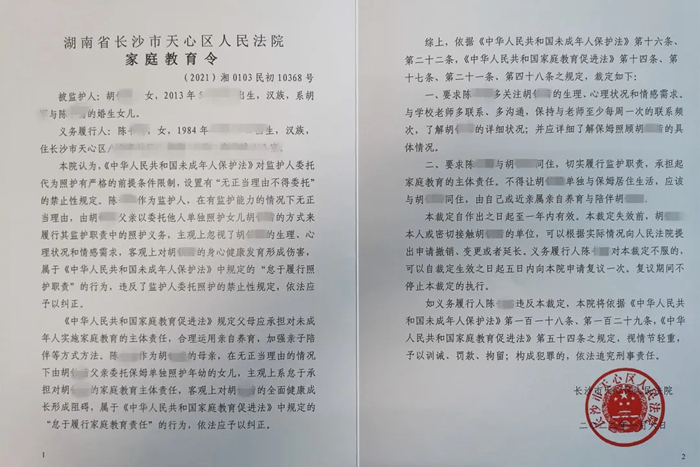

检察官担任法治副校长有了“指挥棒” 全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力