2018年底上映的动画电影《蜘蛛侠:平行宇宙》曾给观众带来耳目一新的观影感受:平行宇宙的不同版本蜘蛛侠们汇聚在同一个时空里,并且,静态的漫画印刷杂志的效果被用在动态的电影中,突破主流CG动画追求的写实风格,这个平面化、写意化的“蜘蛛侠宇宙”,让观众看到涸泽而渔的超级英雄题材仍有“柳暗花明又一村”的游戏空间,续集还能安排上。

(资料图)

(资料图)

作为奥斯卡最佳动画长片《蜘蛛侠:平行宇宙》(以下简称《平行宇宙》)的续作,《蜘蛛侠:纵横宇宙》(以下简称《纵横宇宙》)6月2日全球公映,这部动画电影延续了前一部的特点,有过之而无不及,重点是画风,在可以预料的叙事套路里,影片展开了多样化的美术风格。这未尝不是一种漫画改编超级英雄电影的返璞归真:始于漫画,归于漫画,大银幕成为看漫画的新形式。然而,如果以剧情片要求《纵横宇宙》,或者看到影片规规矩矩讲亲子沟通的段落,那它难免陈词滥调。

叙事套路,涉及的太多议题似曾相识

“平行宇宙”不是一个新奇的创意,熟悉《蜘蛛侠》漫画的读者或多或少有所了解,在漫画多年的连载中,一个时空里的故事告一段落时,类似的人设、类似的英雄、类似的情节会在另一个时空里展开。《平行宇宙》上映时,有漫画迷考据过,版本各异的蜘蛛侠何止六个,交错时空的关公战秦琼是漫画留给电影改编的大笔遗产。在这个概念的设定下,漫画里反复上演的故事拥有的内核是大同小异的,无论彼得还是迈尔斯或格温,无论男孩女孩,无论叫什么名字,站在“成年”门槛上的蜘蛛侠,总是要面对不圆满的初恋、失落的友谊、充满遗憾的亲子关系和无法挽留的亲人。

《蜘蛛侠》的真人电影历经托比·马奎尔、安德鲁·加菲和汤姆·赫兰德三代,代代无穷已的英雄神话并不存在,托比·马奎尔那一代“蜘蛛侠”是不可能被超越的,因为关于“情感的成长和成长中的情感”,一个饱满细腻的好故事在那时已经讲到头了。两部动画电影——相隔近五年的《平行宇宙》和《纵横宇宙》——不可能指望叙事或情节唤起观众期待。

在内容层面,《纵横宇宙》涉及的太多议题是似曾相识的。第一次严重危机的爆发是因为男主角迈尔斯“错误”地救下在原定命运轨迹中“应该”死去的警察。救个体会造成群体的危机,而放任个体受难则可以维持群体运转,要不要为了“更大的利益”舍弃看似微不足道的人们?这是好莱坞的“青少年电影”里持续探讨的伦理悖论。

进展到核心矛盾爆发时,《纵横宇宙》触到了一个具有挑战感的议题。在故事的开始,女主角格温离开自己的世界,是为了摆脱独断专行的父亲和父亲强力捍卫的秩序,但是当她进入“更强更正义”的超级英雄平行社区,她很快发现那里也是如父如兄的大家长的一言堂,超级英雄们的超级领导同样捍卫一个不许产生变更的秩序。讽刺的是,迈尔斯会成为蜘蛛侠,是系统出现的漏洞,所以他这个“漏洞虫”不被“蜘蛛英雄”的小世界认可,他被孤立被排斥,甚至被认为是造成他的世界里原版蜘蛛侠死亡的“错误”。这个电影图穷匕见的锋芒在这里:按照原定的秩序运转,迈尔斯不仅不会成为少年英雄,这个早慧的加勒比移民孩子将走上邪路,堕落以后成为蜘蛛侠的劲敌。那么在“原定的结构”中,超级英雄捍卫的究竟是谁的秩序、谁的利益?

多样画风并置,把表现力尽数发挥在视觉表达中

这是一切美式超级英雄传奇尽头的“终结者议题”,《新蝙蝠侠》浅尝辄止地揭开了这个不堪追问的主题,最终息事宁人地让蝙蝠侠仍然成为大洪水中的希望之光。现在,同样自掘坟墓的送命题给了蜘蛛侠,但电影到此未完待续,把真正的挑战留给新的续集。

于是观众看到的《纵横宇宙》,导演安之若素地面对熟悉的人物、套路的情节和老生常谈的伦理难题,把表现力尽数发挥在视觉表达中。不仅延续《平行宇宙》的整体画风,把漫画书的质感转换成电影的视觉风格,产生“漫画动起来”但又不是常规动画的特殊观感,更进一步,《纵横宇宙》创造了多样画风的并置。电影一开场,明显是影射达·芬奇的怪杰驾着形如大鹏的机械装置从文艺复兴的佛罗伦萨穿越而来,布鲁克林警察围歼中世纪机械大鹏的“大场面”,预示了整部电影古典杂糅先锋的拼贴式美术风格。

在大部分情节如观众预料展开时,画面和画风制造了影片的吸引力:在格温和父亲的世界里,写意的水彩是对女孩内心世界的显影;在迈尔斯和父母生活的世界,老派漫画的线条和昏黄斑驳色彩诉说成长十字路口少年的躁动;孟买蜘蛛侠穿行在宛如“银翼杀手”的赛博大都会;不同版本蜘蛛侠们集结的大本营是发达技术制造的冷酷仙境;最酷版本的蜘蛛侠是街头艺术家的二维喷绘版;元宇宙里的少女蜘蛛侠是字节组成的全息图。

如果把《纵横宇宙》看成电影院里翻动的漫画书,那它的确像其中一个角色标榜的:“我最酷。”

检察官担任法治副校长有了“指挥棒”

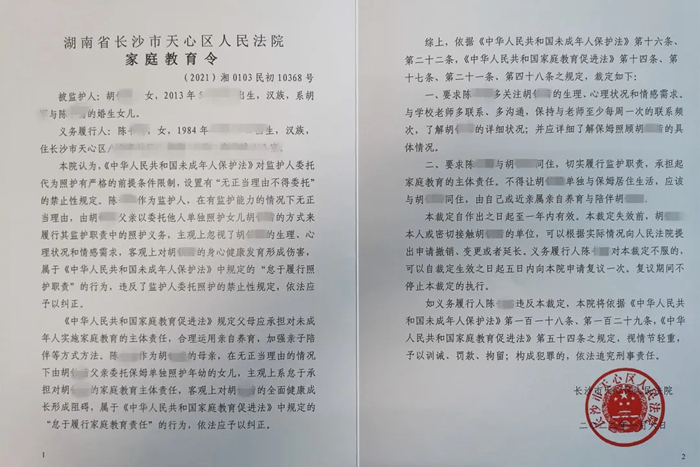

检察官担任法治副校长有了“指挥棒” 全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力